Blog de Víctor Silva Echeto. máquina de escritura que, en su exceso, fagocita significantes.

jueves, 31 de diciembre de 2009

Uruguay invadida

martes, 29 de diciembre de 2009

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Las ciudades invisibles 2.

En esa multiplicidad de urbes nos encontramos con las ciudades invisibles, "sueño que nace del corazón" de las propias ciudades invisibles. Las ciudades de Calvino se distribuyen en "memorias", "deseos", "signos", "trueques" (no sólo económicos sino también de palabras, de recuerdos). Son ciudades felices que cambian permanentemente de formas y se desvanecen y esconden en las ciudades infelices. Algunas tienen "ojos", nombres de mujeres y cielos. Y otras se encuentran "escondidas" y son "sutiles". Es así, que las ciudades son un conjunto mezclado y heterogéneo (heterotópico) que integra todas esas características

Las ciudades invisibles: heterotopías nómadas y postpatriarcado.Víctor Silva Echeto.

Rodrigo Browne Sartori.

Resumen:

Muchas ciudades se pueden encontrar en una ciudad: algunas visibles y otras

invisibles, pero todas ellas se producen en lo heterotópico del espacio otro (heterogéneo y

nómada). Diversas formas de imaginar las ciudades (desde la literatura, el cine, la música)

permiten transgredir las ciudades postpatriarcales, desde una concepción del feminismo

nómada, rizomática y transversal, y responderles creativa y estéticamente a las ciudades que

se han ido diseñando bajo el alero del capitalismo tardío: homogéneas, (in)diferentes, no

lugarizadas, machistas (sin identidad, ni relaciones, ni historias). Frente a ellas, sin duda, surge

y brota la figura de las ciudades otras, de la multiplicidad de las diferencias y las singularidades,

de lo dejado de lado: los estudios de género y la reivindicación que ellos hacen (ciudades

sexuales y nómadas), ciudades diferentes, ambiguas, ambivalentes, excéntricas, deseantes y

heterotópicas (de espacios heterogéneos, cambiantes y fracturados).

Palabras clave: ciudades invisibles; nomadismo; heterotopía; patriarcado; postpatriarcado.

Descargar el artículo:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2009000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Ciudades invisibles 1: Zobeida.

La fundación de Zobeida: "ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo". Se cuenta de su fundación que "hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño, vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida, la vieron de espaldas, con el pelo largo, y estaba desnuda. Soñaron que la seguían". Después de muchas vueltas la perdieron. "Después del sueño buscaron aquella ciudad"; no la encontraron pero sí se encontraron entre ellos. Por tanto, "decidieron construir una ciudad como en el sueño". Las calles fueron diseñadas de acuerdo al recorrido que cada uno había realizado; "en el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los muros de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más". Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. "Las calles de la ciudad eran las que recorrían todos los días para ir al trabajo, sin ninguna relación ya con la persecución soñada". Que, además, hacía tiempo que estaba olvidada. "De otros países llegaron nuevos hombres que habían tenido un sueño como el de ellos y en la ciudad de Zobeida reconocían algo de las calles del sueño, y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que parecieran más al camino de la mujer seguida y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar". Los que recién llegaban no entendían que era lo que atraía a tanta gente a Zobeida, a "esa ciudad fea, a esa trampa". En Zobeida se encuentra la ciudad cotidiana (del trabajo, el estudio, la recreación) con la ciudad invisible de los deseos. Sería tan tentador establecer un mapa de Zobeida, esa ciudad invisible, con los calcos de un rizoma: "A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de nosignos". Zobeida, al igual que el rizoma, conforma: "un sistema acentrado, no jerárquico y no significante, sin General, sin memoria organizadora o autómata central" y se diseña únicamente a partir de los estados deseantes que circulan.

jueves, 3 de diciembre de 2009

En Chile: performances de las memorias y postespectáculo.

En Chile.

Performances de las memorias y postespectáculo.

En Chile, las memorias de la postdictadura activan paradójicas relaciones entre representación y violencia política. Por una parte, se genera una performance del acontecimiento y, por otra, se intentan capturar esos eventos irrepresentables, desde los dispositivos de poder y de control, que dirigen el debate sobre las memorias a una política del consenso y de los acuerdos. Esas paradójicas relaciones entre memoria, historia, estetización de la política y politización de la estética, intentan capturar y controlar los disensos, las marcas inestables que surcan las huellas del pasado y las virtuales apariciones y desapariciones de los cuerpos y sus indicios. No obstante, hay desajustes estructurales, acciones de visibilización y puesta en crisis de la representación, desde dispositivos artísticos que sitúan ciertas prácticas al límite de la representación, por la condición “irrepresentable” de las formas más extremas de violencia política. Son recorridos que se trazan por la performance de lo irrepresentable, por la visibilidad e invisibilidad de las memorias y sus diversos usos artísticos, mediáticos, históricos y culturales.

Con la idea de suprarrepresentación, Jean Luc- Nancy, apuesta por desafiar a la representación prohibida, no desde su ausencia, sino, todo lo contrario, desde la espectacularización de los “campos de exterminio”, desde el desafío al precepto monoteísta iconoclasta e iconofóbico y la condena platónica al simulacro. Son los simulacros los que aparecen y des-aparecen y transforman a la representación en una semiótica de lo in-deseable. Paralelamente, Agamben retoma la idea de espectáculo para referirse a la perdida de la experiencia, anunciada por Benjamin en las épocas de tragedia. Pero ese “estado de excepción” que anuncia Agamben, no es producto de la tragedia sino de la biopolítica contemporánea, de la excepción como la regla de vida en las sociedades mediáticas y postmediáticas, espectaculares y postespectaculares, simuladas y virtualizadas.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

Uruguay: los desafíos para la izquierda.

Uruguay: los desafíos para la izquierda.

El pasado domingo, en la segunda vuelta presidencial (balotaje, para la uruguaya interpretación del francés), se impuso la candidatura de la fórmula presidencial José Mujica- Danilo Astori. Demostrando una supuesta “madurez democrática” –como la califica el discurso de la prensa de la derecha uruguaya y latinoamericana-, la victoria de Mujica ya se palpitaba semanas antes de las elecciones.

La pregunta, por tanto, es ¿cuáles son los desafíos que se le presentan a una izquierda –o centro-izquierda- que se intenta sostener sobre las huellas del gobierno de Tabaré Vázquez?

Aquí algunas líneas sueltas al respecto:

- El mantenimiento de la “ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, o, en mejores términos, la ley de amnistía a los militares, relativiza el triunfo de la izquierda, ya que es una demostración de que –gobierne quien gobierne- se mantiene en la postdictadura el beneficio a los civiles y militares que participaron del terrorismo de Estado. El nuevo gobierno de la izquierda debería de eliminar esa ley que reafirma esa separación entre justicia y ley, ya analizada por Mujica –y teorizada, entre otros, por Derrida, y antes aún, por Walter Benjamin-.

- La posibilidad de que se forme un gobierno de coalición con los partidos de derechas “blanco- nacional” y “colorado”, implicaría un giro –otro más- hacia el centro (¿derecha?) de la coalición de izquierdas Frente Amplio. Durante varias décadas, incluida la dictadura cívico - militar, la derecha consolidó un país injusto, amplió la brecha entre los distintos sectores sociales, expandió el desempleo y las reducciones salariales para los trabajadores. El nuevo gobierno de izquierda debería de girar más hacia la izquierda y no hacia el centro- derecha, con una coalición que podría incrementar los niveles de descontento entre los sectores que, hoy, están esperanzados en la nueva etapa que se inicia.

Las bases militares estadounidenses en Colombia, el envío de tropas a Haití, el golpe de estado en Honduras y otras medidas que se vienen tomando por parte de Estados Unidos y algunos aliados, son una demostración de que “el peligro” que lidera el “premio Nobel de la paz” Barack Obama acecha. La posible reelección de Evo Morales en Bolivia es la contratara de este diagnóstico, pero, también, la posibilidad de que la derecha- empresarial gane en Chile es la otra contratara de una moneda que no para de girar.

miércoles, 21 de octubre de 2009

III Coloquio sobre Biopolítica

III COLOQUIO NACIONAL DE BIOPOLÍTICA.

27 de octubre: Universidad de Chile.

29 y 30 de octubre: Universidad de Playa Ancha.

CRISIS, MIEDOS Y SOCIEDAD DE CONTROL.

La sociedad de control se levanta sobre los mecanismos de poder que emergen complementando a los utilizados en las sociedades disciplinarias, que convertían a la vigilancia y al castigo en las formas gubernamentales (policíacas) privilegiadas de ejercicio de intervención socio-corporal. De este modo en estas sociedades se ha producido una modulación en los modos en que se manifiesta el poder y las formas de resistencia que le son anejas.

Caracterizadas por la contraseña, la seguridad, la aceleración, la flexibilidad y la intangibilidad, las sociedades de control subvierten los poderes panópticos que conformaban la economía del cuerpo anteriormente. A través de la idea de que cada cuerpo ocupa un determinado lugar se temporalizaba el espacio, y un tiempo estipulado quedaba capturado por la lógica de la producción. Así, también, se espacializaba el tiempo de trabajo que quedaba diferenciado de los otros ámbitos de la vida. Era un proceso que funcionaba por analogía para que los encierros fueran disciplinando la movilidad de los cuerpos en su adaptación al trabajo mecánico de la fábrica. El biopoder, en las sociedades disciplinarias, se plegaba en la biopolítica.

Sin embargo, la ecuación crisis, miedos y control, nos ubica en otra instancia biopolítica. Esta se caracteriza por convertir a la excepción en regla y a la crisis en normalidad, asumiéndose desde los discursos y las máquinas de visión. Pena de muerte, seguridad, cámaras de vigilancia, judicialización mediática, criminalización de la otredad, collares electrónicos, chips como prótesis, paralegalidad, realitys como estética de transformación de lo verosímil en realidad, gerenciación de la propia vida, son algunas de las formas que adquiere lo biopolítico en las sociedades de control. El panóptico disciplinario se transforma en el panóptico lumínico del control. La intangibilidad, lo inmaterial, la información, la comunicación, el marketing y la publicidad, son estéticas del control, guiadas por la ideología del capitalismo tardío en su tercera etapa o capitalismo cognitivo (general intelecto).

Este Coloquio se enmarca en relevar los trabajos que en Chile se están desarrollando, desde los distintos campos de las ciencias sociales, las artes, la estética y las humanidades. Esto se enmarca en la necesidad de mapear los ejercicios nómades, que ejerce el poder en la actualidad, en su búsqueda de controlar la inmanencia de las fuerzas sociales nacidas de las nuevas formas de producción. Es por ello que en su 3ª versión se busca conectar las investigaciones o ejercicios que desde los distintos campos del conocimiento están construyendo saber acerca del modo en que se ejerce el poder en la actualidad en Chile. La necesidad de someter nuestra propia cotidianidad a un ejercicio reflexivo, investigativo, creativo y cognitivo, implican mirar más allá de los autores que en otras latitudes se encuentran realizando tareas semejantes para observarnos a nosotras y nosotros mismos.

Los desafíos dejados por los anteriores eventos se expresan en la necesidad de conectar los diversos relatos fundantes, sobre los que se levantan las ponencias que se presentarán en el Coloquio, con la actividad del propio sujeto sobre el que se ejerce el poder. Es por ello, que siguiendo con una tradición ya instalada en los anteriores eventos, se intenta tender puentes con aquellos sectores que se encuentran en conflicto con los ejercicios gubernamentales que van a ser expuestos.

El tercer Coloquio sobre biopolítica se desarrollará en el Auditórium de

sábado, 15 de agosto de 2009

Los helicópteros paulistas

Los helicópteros trazan sus propias rutas... Algunos son legales, otros paralegales (es decir, no están autorizados pero circulan sin controles), aterrizan en los helipuertos y en las alturas (techos) de los edificios. Son los vehículos de un mundo distópico, donde ya no habrá lugar para una vida en la tierra, sino en los rizomáticos subsuelos (metros- subtes) o en los incontrolables cielos (helicópteros).

jueves, 16 de julio de 2009

Juan Carlos Onetti: el infierno tan temido.

viernes, 3 de julio de 2009

Onetti: a un siglo de su nacimiento.

Onetti: exposición Biblioteca Nacional. Montevideo. 2009.

Onetti: exposición Biblioteca Nacional. Montevideo. 2009.

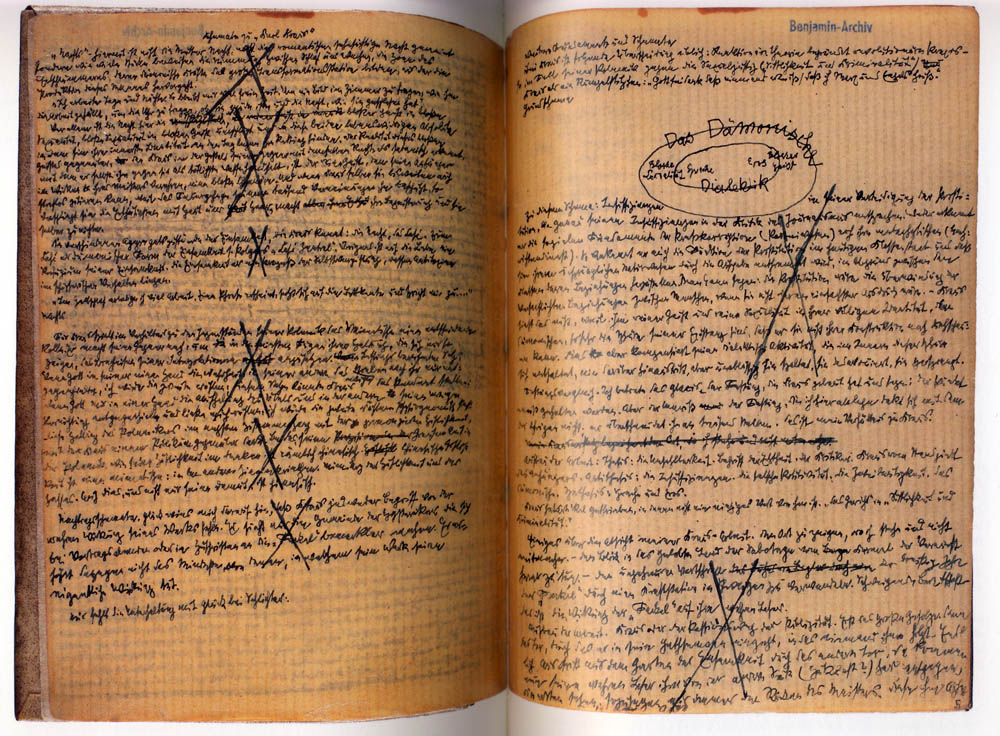

Manuscritos de Juan Carlos Onetti.

A esto se le suman: “Las cartas de un joven escritor”, donde se editan las correspondencias que mantuvo con Julio E. Payró. No obstante, más allá de tantos homenajes, Onetti no era un escritor que los buscara, más bien era renuente a ellos. Su escritura, obviamente, trasciende el Río de la Plata, Santa María (o Santamaría), Lavanda, Madrid o cualquier otra ciudad real o imaginaria por la que cruzó su escritura desalineada, alcoholizada, prostibularia…

lunes, 29 de junio de 2009

¿Giro a la izquierda en Uruguay?

El domingo 28 de junio se llevaron a cabo en Uruguay, las elecciones internas de los partidos políticos. De los diversos partidos que se presentaron y la cantidad de candidatos que aspiraban a ser electos como los presidenciables que llevarán sus partidos políticos a las elecciones nacionales de este año, dos partidos y dos candidatos eran los favoritos. Y, esa previsión, se cumplió…

Los electos fueron José (Pepe) Mujica Cordano por el Frente Amplio (coalición de partidos y movimientos de centro izquierda) y Luis Alberto Lacalle, ex presidente de la República, del Partido Nacional- Blanco (de centro derecha). No obstante, lo que llama la atención en un país que se considera moderado y no extremista, es que los dos candidatos elegidos encarnan las posiciones más extremas de sus partidos. No solamente ellos, sino, además, los grupos que los apoyan. Luis Alberto Lacalle fue presidente y se retiró entre acusaciones de corrupción, intentos de privatizar la mayor parte de los servicios públicos (de luz, agua, telefonía y gas), asesinato –durante su presidencia- de Berríos –biólogo chileno vinculado a la DINA-, en un caso que demostró que el Plan Cóndor seguía funcionando en la supuesta democracia sudamericana, y, entre otros aspectos de su curriculum, se encuentra el asesinato de un joven de apellido Morroni, durante una de las represiones más violentas que se vivieron después de la dictadura en 2004.

José (Pepe) Mujica, por su parte, fue uno de los principales referentes del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros entre los años ’60 y ’70. Estuvo encarcelado, fue rehén de la dictadura militar y torturado por los militares… Paralelamente, fue una de las figuras que renovó las posiciones al interior del MLN-T, integrándose a un movimiento más amplio denominado Movimiento de Participación Popular. Fue el senador más votado en las últimas elecciones, lo designaron ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en los primeros años del gobierno de Tabaré Vázquez y, finalmente, lo nominaron precandidato presidencial. Mújica, además, se encarna como el candidato de “los de abajo”, como indicó el domingo 28 luego de elegido.

La encrucijada que se le presenta al FA es, sí con Mújica, se producirá, finalmente, el anhelado giro a la izquierda que en el gobierno de Tabaré Vázquez se originó tímidamente. Las elecciones demostraron que tan moderado no es el Uruguay, pese a lo que indican los políticos y los politólogos. Así que hay una amplia variedad de temas que debería de encarar Mujica: reforma de la constitución; democratizar aún más instituciones; legalización del aborto, de la marihuana; reducir la violencia que se produce como consecuencia del incremento de la pobreza y de la indigencia; democratizar los medios de comunicación y colocar la tecnología y sus contenidos al alcance de las organizaciones sociales e instituciones como la Universidad de la República. El desafío está planteado…

lunes, 4 de mayo de 2009

Pensar las ciencias sociales.

Universidad de Playa Ancha.

La primera problemática es el debate sobre la posible crisis de las ciencias sociales. Para muchos teóricos e investigadores, desde hace, por lo menos, dos décadas las ciencias sociales se encuentran atravesando por una crisis que se fundamenta en la puesta en cuestionamiento, desde los años ’80, de algunos de los sistemas globales de interpretación, entre ellos, el estructuralismo y el marxismo. Es así que en el editorial de la primavera de 1988 de los Annales, se les pide a los historiadores “una reflexión común a partir de una doble constatación”. Por un lado, se afirma “la existencia de una ‘crisis general de las ciencias sociales’, visible en el abandono de los sistemas globales de interpretación, de esos ‘paradigmas dominantes’ que, en una época, fueron el estructuralismo o el marxismo”, así como también “en el rechazo de las ideologías que los llevaron al éxito (entendamos la adhesión a un modelo de transformación radical, socialista, de las sociedades occidentales capitalistas y liberales)”. Por otro lado, la segunda constatación es que la historia se salvaría de esa crisis, ya que es una disciplina sana y vigorosa proclive a los cambios y a las transformaciones. Por lo tanto, se concluye en el texto: “no nos parece llegado el momento de una crisis de la historia de la cual algunos aceptan, muy cómodamente, la hipótesis”. La historia “es vista entonces como una disciplina todavía sana y vigorosa, y sin embargo, con incertidumbres debidas al agotamiento de sus alianzas tradicionales (con la geografía, la etnología, la sociología)” y la “desaparición de técnicas de tratamiento como modos de inteligibilidad que otorgaban unidad a sus objetos y a sus avances”. El estado de indecisión que la caracteriza en la actualidad sería, para Roger Chartier, “el reverso mismo de una vitalidad que, en forma libre y desordenada, multiplica los talleres, las experiencias, los encuentros” (Chartier, 1992: 45).

La carencia de nombres de época y la prefijación como sustitución de la nominación que la caracterizaría a esta era, llamada indistintamente como post o neo, para algunos era la demostración de la irrupción de un “pensamiento débil” o “postmoderno”, de un pensamiento que se abandonaba a las derivas interpretativas o contrainterpretativas (recordar las críticas a ellas de Marx en la tesis 11 de Feurbach), y a una materialidad que solo se encontraba en los textos y en los discursos, y ya no se ubicaba en las estructuras o en los modos de producción.

A fines de los años ’70 es Fredric Jameson, quien retoma el debate. Jameson, desde tempranas obras y con suerte dispar, intenta integrar los enfoques discontinuos, heterogéneos y singulares con los de la totalización. Es decir, “respetar a la vez el imperativo metodológico implícito en el concepto de totalidad o totalización, y la atención bastante diferente de un análisis ‘sintomático’ a las discontinuidades, brechas, acciones a distancia, dentro de un texto cultural solo en apariencia unificado” (Jameson, 1989: 46, primera edición en inglés: 1979). En definitiva, una posible respuesta a esa posible crisis de las ciencias sociales, en algunos casos más diagnóstica que producida, es la crisis de un modelo de ciencias o disciplinas encerrada en sus propios límites, en el ordenamiento metodológico que no daba cuenta de la discontinuidad, de la fragmentación, de la heterogeneidad y no veía que esa posible unificación no era más que una apariencia.

La segunda problemática que habría que abordar para pensar, hoy a las ciencias sociales, es la histórica tensión entre las ciencias sociales y las humanidades. Desde la formulación inicial de ambas en el siglo XIX, la tensión entre las ciencias del espíritu, interpretativas y hermenéuticas y las ciencias analíticas, cuantitativas, de matematización de lo social, es una tensión que no siempre ha tenido respuestas adecuadas. Por un lado, se encuentra el diseño de las primeras en Alemania y Francia, centradas en el humanismo y en la búsqueda del sentido oculto de los textos, en la enciclopedia, y, por otro lado, la mirada analítica, anglosajona y pragmática, que impregna su diseño de un ordenamiento que pone en cuestionamiento cualquier posibilidad de desorden, discontinuidad y disfuncionalidad. El trabajo, la vida y el lenguaje (Foucault, 1986), más que tener una continuidad en cada una de las ciencias que los asimilaba como objetos de estudios, implicaba una discontinuidad en el tratamiento en que la economía, la sociología o la lingüística les daba a cada uno de esos fragmentos. Por ello, uno de los aspectos que puso en cuestionamiento Michel Foucault, era que existiera una identidad y una continuidad histórica en la economía, la sociología o la lingüística que encerrada en sus límites buscara sus renovaciones teóricas o metodológicas, y planteo la poderosa idea de la discontinuidad entre el trabajo, la vida y el lenguaje, como los tres ejes articuladores de las humanidades.

Es en la segunda mitad del siglo XX que la deselitización del discurso de las ciencias, entre ellas el de las ciencias sociales y el de las humanidades, pone en cuestionamiento la identidad y el orden de las disciplinas (la ciencia general del orden); la representación (“la loca de la casa”), y coloca un signo de interrogación en la idea de totalidad, verdad y universalidad. Si Freud viene después de Comte y Marx, Deleuze y Guattari lo llevan a Lacan a sostener que la filosofía está muerta y a Jameson a proclamar un inconsciente político. El Anti- Edipo no trata sobre un inconsciente interpretado, sino producido, no trata sobre la representación de un inconsciente sino sobre su imposibilidad. El planteamiento es como pensar hoy esa tensión entre las ciencias sociales y las humanidades, desde una mirada no binaria, sino como cruce y encrucijadas, donde emerge el entre, que deslegitima la división entre lo metafísico y lo empírico; entre lo trascendente y lo inmanente; entre lo universal y lo singular. Gilles Deleuze propone, al respecto, los cruces entre la inmanencia y el campo trascendental. “Lo trascendente no es lo trascendental. Más allá de la conciencia el campo trascendental se definiría como un puro plano de inmanencia porque escapa de la trascendencia tanto del sujeto como del objeto”. Con Gilles Deleuze: “lo trascendental se aparta decididamente de toda idea de conciencia para presentarse como una experiencia sin conciencia ni sujeto: un empirismo trascendental, como dice él con una fórmula intencionalmente paradójica” (Agamben, 2007: 491).

Fredric Jameson plantea pensar las ciencias sociales desde el cruce entre marxismo y postestructuralismo. Frente al retorno actualmente a las ideas de totalización, de verdad y de universal, habría que asumir un enfoque que retome en el campo de las ciencias sociales la idea del acontecimiento, de permitirse asombrarse por la aparición de lo imprevisible, de la sorpresa y de lo inestable.

La tercera problemática que habría que abordar es la tensión entre el tiempo (que en la modernidad se concibe desde la linealidad temporal de la historia y de su relación con la tradición –Benjamin-) y el espacio (reducido en muchos momentos a una mirada sincrónica). La filosofía rupturista de los años ’60, pero, también, el estructuralismo, concibieron una mirada diferente sobre el espacio, con los conceptos de márgenes, de líneas de fuga, de escritura, de cartografías, de mapas y rizomas. Esas perspectivas abrieron espacios para pensar la diferencia y lo liberaron de la pesada carga temporal de la historia de larga duración. Hoy, nuevamente, abría que pensar las relaciones entre microhistoria, historias poscoloniales y subalternas, multiplicación de temporalidades, considerando, además, esa tensión con las laberínticas sinuosidades de los rizomas.

La cuarta problemática es la tensión entre lo social y lo cultural….

La quinta entre el materialismo y lo simbólico, entre lo material y lo mental, entre la objetividad de las estructuras (cuantificable) y la subjetividad de las representaciones… Entre el estructuralismo y la fenomenología (debate Lévi- Strauss a Ricoeur), las primeras trabajando a gran escala sobre las posiciones y las relaciones de los diferentes grupos, a menudo identificados como clases. Los segundos privilegiando el estudio de los valores y los comportamientos de las comunidades (más reducidos) a menudo considerados homogéneas.

Propuesta: retorno a un pensamiento crítico, transversal, nómada, del acontecimiento, más que interdisciplinario (donde cada disciplina mantiene su unidad en la colaboración). Pensar desde el entre, desde la grieta que desestabiliza los enfoques binarios; un pensamiento del/con el cuerpo y sus indicios. Algunos de los temas que, desde esta perspectiva, deberían de investigar hoy las ciencias sociales, las artes y las humanidades son: género e interculturalidad; las edades de la mirada (transformación en los estudios visuales); crisis de la cultura popular: patrimonio, identidad y diferencia cultural.

lunes, 6 de abril de 2009

Último artículo publicado en Ghrebh- Sao Paulo.

Víctor Silva Echeto

Resumen

El ensayo analiza las diferentes rearticulaciones que presenta actualmente el concepto de cultura y la importancia que adquiere la idea de que puede ser gestionada, administrada y domesticada. En ese contexto, la cultura se presenta, además, formateada desde las técnicas de la comunicación y de la información y desde las transformaciones en los micropoderes que se diseminan y desterritorializan los lugares desde los cuales se adscribían las identidades y las diferencias culturales. Finalmente, invita a pensar la cultura desde un espacio intermedio, intersticial y nómada, donde se (des) articulan los esencialismos identitarios y las canonizaciones culturales.

domingo, 15 de marzo de 2009

Especial sobre Antropofagia.

Dossier sobre Antropofagias-

Dossier sobre Antropofagias-Encrucijadas- Centro de Investigaciones Postdoctorales- UCV: Venezuela.

http://www.cipost.org/revista/index3.php

Menú antropófago para ser devorado:

http://www.fafich.ufmg.br/manifestoa/html/vinhetas.htm

Archivos:

La antropofagia según Le Monde :29/06/1982:

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/images/rei_full.gif

Vibrations: musiques & reportagesNúmero 71 Março de 2005:

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/images/vib_full.jpg

Imágenes:

Imágenes: Manifiesto 80 años.

http://antropofagos.ning.com/photo

Imágenes antropófagas.

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/gallery_antro.html

Artes visuales- Antropófagas.

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/gallery_arte.html

Antropofagia 80 años.

http://www.antropofagia.com.br/flash.html

Oswald de Andrade.

http://www.releituras.com/oandrade_bio.asp

Mario de Andrade.

Tarsila do Amaral.

http://www.tarsiladoamaral.com.br/

Video 1: semana de arte moderno.

Video 2: Arte moderno.

Video 3: "solo la antropofagia nos une".

Video 4: Tarsila do Amaral.

Video 5: Tarsila do Amaral.

Video 6: Oswald de Andrade.

Video 7: Macunaíma: Novela de Mario de Andrade. Film: Joaquín Pedro de Andrade.

CONFERENCIAS.

ANTROPOFAGIA- CANIBALISMO- COLONIALISMO: Por Eduardo Subirats.

domingo, 22 de febrero de 2009

Especial de Walter Benjamin.

martes, 17 de febrero de 2009

Último artículo de Gilles Deleuze: inmanencia y vida.

lunes, 16 de febrero de 2009

Gilles Deleuze: sobre la resistencia -- 1° parte.

Resistencia.

Gilles Deleuze y otros pensadores de la ruptura, crearon una red de resistencias que -al mejor gesto dadaísta- transformaron la práctica del pensamiento en una "caja de herrramientas" que invirtió la lógica de un pensar atrapado en las garras de la metafísica, en las fauces del poder disciplinario -tanto epistemológico, político como económico-.

Es el acontecimiento, el edipo violentado por un hijo que comete un parricidio con su mejor arma como es el deseo.

Inversión psicoanalítica...

Resistencia de la acción sin palabra...

martes, 10 de febrero de 2009

Documental: La isla de las flores.

La isla de las flores: un video- acontecimiento:

Víctor Silva Echeto.

Este año se cumplen 20 años de la realización de La isla de las flores.

“La isla de las Flores” es un “video- acontecimiento”, desterritorializado, que juega con el devenir- acontecimiento de la sorpresa, del golpe de efecto que en cada nueva imagen deja inmóvil a un espectador que se transforma en un sujeto activo, protagonista y fusionado con la pantalla.

“La isla de las Flores” pone en cuestionamiento la metafísica del nombrar, ya que su título no se corresponde con la idea preconcebida ni de las islas ni de las flores. Es el entre que se ubica entre lo nombrado y lo innombrado. Entre el habla y su incapacidad de expresión.

La ironía se apodera del breve video- acontecimiento, desde sus inicios presentando tres textos sobre fondo negro y cada uno de ellos desterritorializando al anterior: “esto no es un filme de ficción”; “existe un lugar llamado la isla de las flores”; “Dios no existe”. Nietzsche posmo y brasileño.

Mezcla de acciones y de pop- art. Un video- acontecimiento donde cada imagen desterritorializa la anterior, es discontinua y, por tanto, diferente, anti narrativa y no lineal … De las plantaciones de tomates del sr. Suzuki pasamos a una corriente activa de imágenes sin correlato, ni referente, acontecimiento tras acontecimiento…

En “la isla de las flores” no hay ni islas, ni flores, sino basura del capitalismo tardío que sirve “como alimento” para los residuos inhumanos de ese capitalismo.

SOBRE LA FICHA TÉCNICA.

Descripción:

"'La isla de las flores' empieza como una clase de economía para niños: ¿qué es un tomate, qué es un hombre, qué es el dinero? Con cada nueva palabra, Jorge Furtado presenta una definición mediante animaciones humorísticas. De esta manera el espectador sigue la historia de un simple tomate, su cultivo, embalaje y envío hasta su llegada a la isla de las flores. A partir de ahí, la comedia se transforma en crítica. Mediante esta mezcla de documental y ensayo poético-político, el director descompone de manera sencilla los mecanismos de la globalización".

ILHA DAS FLORES 35 mm, 12 min, cor, 1989.

Dirección: Jorge Furtado

Producción Ejecutiva: Monica Schmiedt, Giba Assis Brasil e Nora Goulart

Guión: Jorge Furtado

Dirección de Fotografia: Roberto Henkin e Sérgio Amon

Dirección de Arte: Fiapo Barth

Música: Geraldo Flach

Dirección de Producción: Nora Goulart

Montaje: Giba Assis Brasil

Asistente de Dirección: Ana Luiza AzevedoUma

Producción de la Casa de Cinema PoA

Elenco Principal: Paulo José-- Ciça Reckziegel (Dona Anete).

Biopoder/biopolítica: Chile- postdictadura.

Foucault es consciente de esas transformaciones e inició el curso Defender la sociedad, con la pregunta: “¿Qué es un curso?”, donde realizó un balance sobre las investigaciones anteriores efectuadas y los cursos que motivaron, considerando el hecho de que el trabajo que les presentara, años anteriores, “haya tenido ese aspecto a la vez fragmentario, repetitivo y discontinuo correspondería con claridad a algo que podríamos llamar una ‘pereza’ febril, la que afecta el carácter de los enamorados de las bibliotecas, los documentos, las referencias, las escrituras polvorientas”, los textos que jamás se leen, “los libros que, apenas impresos, se cierran y duermen luego en los anaqueles de los que son sacados siglos después” (Foucault, 2000: 18). Justifica el trabajo realizado, afirmando que corresponde a cierta época (décadas 60- 70), “un período en el que se pueden advertir dos fenómenos que fueron, si no verdaderamente importantes, al menos, me parece bastante interesantes”. Por una parte, un período que se “caracterizó” por la “eficacia de las ofensivas dispersas y discontinuas”. Por otra parte, los retornos de los saberes, de los conocimientos “locales” y sometidos (Foucault, 2000: 20- 21).

No obstante, más allá de esas críticas, la pregunta sería como formular un proyecto estratégico- táctico que involucre una crítica radical a las formas de “normalización” estetizada que adquieren las máquinas de visión en la postdictadura. Por tanto, más que un análisis de los “estados de sitios” y de “excepción” inaugurados por la dictadura y la transición que se inició el 11 de septiembre de 1973, con esa primera imagen estetizada del fascismo bombardeando la moneda, el interés de este escrito es interrogar la estetización del poder que se produce en la postdictadura, asumiendo los cruces entre táctica y estrategia, archivos y testimonios, estética y política.

viernes, 6 de febrero de 2009

martes, 3 de febrero de 2009

Biopoder/biopolítica. Chile/ postdictadura.

I. ESTADO DE EXCEPCIÓN Y POSTDICTADURA.

“(…) la declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno”

Giorgio Agamben.

La propuesta es vincular las nociones de biopoder y archivo, como claves fundamentales para pensar las políticas de la memoria en la posdictadura, siguiendo un derrotero trazado por un primer Foucault, Jacques Derrida y un tardío Giorgio Agamben. Este último en Estado de excepción, asume la inversión benjaminiana de que los “estados de excepción” se han convertido en la regla, “éste no sólo se presenta cada vez más como una técnica de gobierno, sino que deja también aparecer a plena luz su naturaleza de paradigma constitutivo del orden jurídico” (Agamben, 2003: 17). Así, con los estados modernos “el estado de necesidad tiende a ser incluido en el orden jurídico y a presentarse como un auténtico ‘estado’ de la ley” (Agamben, 2003: 43).

Otra pregunta que surge es como analizar la tensión entre archivo y memoria, y a todas aquellas reducciones en las que se ingresa con frecuencia: en especial la experiencia de la memoria y el retorno al origen, mas también lo arcaico y lo arqueológico, el recuerdo lo excavación, en resumidas cuentas la búsqueda del tiempo perdido. “Exterioridad de un lugar, puesta en obra topográfica de una técnica de consignación, constitución de una instancia y de un lugar de autoridad (el arconte, el arkheîon, es decir, frecuentemente el Estado, e incluso un Estado patriárquico o fratriárquico), tal sería la condición del archivo”. Y otras preguntas más urgentes: “¿Cómo hablar de una ‘comunicación de los archivos’ sin tratar primeramente del archivo de los medios de comunicación” y de las tecnologías postmediáticas? Mal de archivo, entonces, recuerda “sin duda a un síntoma, un sufrimiento, una pasión: el archivo del mal, mas también aquello que arruina, deporta o arrastra incluso el principio de archivo, a saber, el mal radical”. Se “alza entonces infinita, fuera de proporción, siempre pendiente, ‘pudiéndole el (mal de archivo)’, la espera sin horizonte de espera, la impaciencia absoluto de un deseo de memoria” (Derrida, 1997: s/p).

II. ACONTECIMIENTOS, RUPTURAS Y PARADOJAS DE LOS SENTIDOS.

Gilles Deleuze.

martes, 20 de enero de 2009

Asunción de Obama

¿EL RETORNO DEL SUEÑO AMERICANO?

Entrada la década del ’60, luego de la segunda guerra mundial, de la derrota en Vietnam, de la invasión a la bahía de Cochinos, terminaba de derrumbarse “el sueño americano”, que había narrado la ilusión de un país- continente – imperio donde se consolidaba el cine- espectáculo de Hollywood (con sus montajes orgánicos y sus grandes producciones cinematográficas), el dólar como la moneda universal, el funcionalismo sociológico y el pragmatismo filosófico. Sin embargo, como lo mostró desgarradoramente Elia Kazan –y más allá de su devenir hacia la derecha- el “sueño americano” era una ilusión que como un castillo de naipes estaba destinada a derrumbarse ante un mínimo movimiento, era tan simulado como Disneylandia, y tan ilusorio como la familia americana.

Después llegaron los 70: apoyos a los golpes de Estado en América del Sur, a los grupos paramilitares en otras zonas del continente, invasiones por aquí y por allá…. Y, en los ’80, los intentos de aplicar el neoliberalismo con un gobierno de un “mal” actor y un “peor” presidente.

Décadas después la situación no cambió… Más allá de lo que se diga sobre Clinton y sus líos de faldas, no hay que olvidarse que las guerras propiciadas por EEUU continuaron; sus políticas “fundamentalistas” hacia el extremo oriente, también, así como las alianzas estratégicas con todos aquellos grupos que desestabilizaran esa zona del mundo: Hamas, grupos de ultra derecha de Israel, y otras zonas del mundo: paramilitares en Colombia…

Con todos esos antecedentes llegan los dos gobiernos de Bush… Y, ahora, retorna, supuestamente, “el sueño americano”, pero -¡cuidado!- hay que despertarse, porque no es más que un sueño, y las políticas del Imperio y sus aliados no cambiarán. Hay que despertarse antes que tengamos, nuevamente, las invasiones en las puertas de este sur agredido y maniatado que ahora intenta liberarse.